自主実践活動

船舶海洋工学と水産業との関わり方を探る

2024/4/25

Text: 工学研究科 地球総合工学専攻 鈴木寛太郎

かつて日本は造船大国として世界のトップに位置していました。しかし、近年の日本の造船業はその勢いを落とし、隣国の中国・韓国に差をつけられている状況にあります。このような状況を鑑み、私は自身の専門とする船舶分野の振興のために何ができるかを超域プログラムの活動を通して模索してきました。そこで、この自主実践活動では海という共通のフィールドでありながらも、日本ではあまり造船分野と協力体制が構築されていない水産業に着目し、造船と水産の共生と振興の可能性について考える活動を行いました。

まず日本の漁業の実情を知り、理解を深めるための活動を行いました。日本は世界6位の排他的経済水域を有しており、豊富な水産資源に恵まれています。しかし一方で、持続可能な水産資源の

活用ができていないことが指摘されており、この課題に関しての調査が不可欠でした。そこで、長崎県対馬市にて持続可能な漁業の実現をミッションに掲げている合同会社フラットアワーにて5週間のインターンを実施しました。訪問先のフラットアワーでは実際に出漁、出荷、魚の加工、漁具の整備などの実務的な業務に加え、漁業に関する勉強会、ミーティングに参加して日本の漁業に関する知識の収集と課題の把握を行いました。

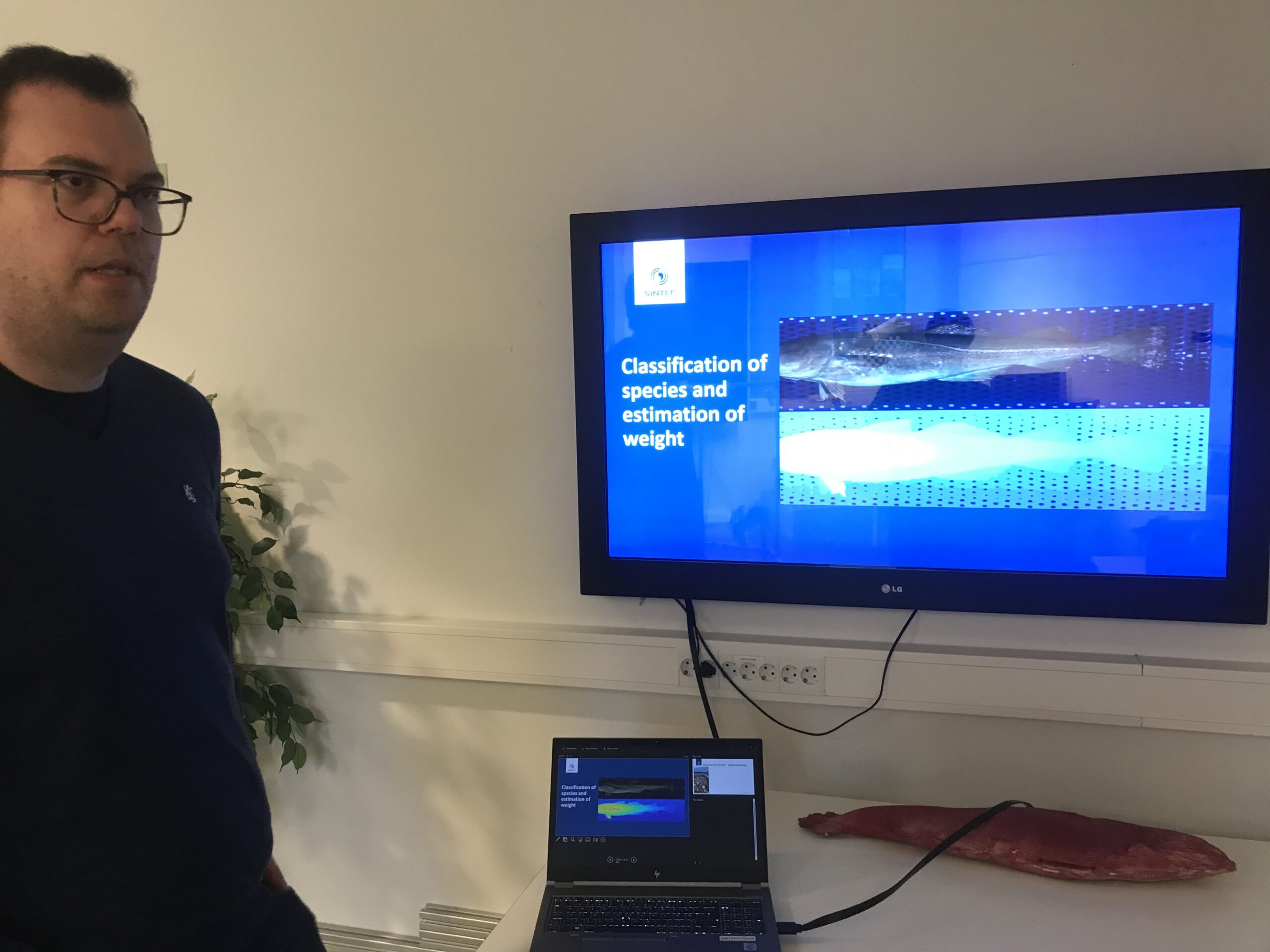

次に工学の分野で水産業に貢献できることを模索するため、水産大国と言われているノルウェーへ渡航しました。現地では養殖や水産資源管理に関する研究を行っているSINTEF Oceanと水産分野・船舶海洋工学分野で世界の最先端の研究を行っているノルウェー科学技術大学を訪問し、開発技術の視察、研究者とのディスカッションを行いました。SINTEF Oceanではスマート漁業に関する技術を視察することができ、実際に自身がフラットアワーで体験した業務が簡略化されていることや、国の施策で持続可能な水産業が促進されるシステムが構築されていることなどを知り、日本との差を強く感じました。

両者の活動を通して、自身の持つ船舶海洋工学に関連した専門性は将来的に沖合養殖の技術発展に貢献できるということに気がつけた一方で、ノルウェーに比べて日本の水産業は技術的な課題よりも漁師と漁協の関係や流通のシステムといった点にまだまだ多くの課題を残していることを痛感しました。すなわち、日本において造船業の振興とともに持続可能な水産業を形成していくためには、自身の専門性だけでなく超域で培うべき社会課題を解決するための総合的な力が重要であるということです。本活動は水産業への知識や水産分野の最先端な工学的技術についての知見を得る大変貴重な機会となったと同時に、超域的能力の重要性と自身のその能力の更なる向上の必要性を改めて認識するものとなりました。

.jpg)