プログラム特任助教花井 智也Hanai Tomoya

- 専門分野

- 古生物学

- 研究関心

- 恐竜類の成長過程と進化様式

科学コミュニケーションの理論と実践

研究紹介

私の専門である古生物学は、化石などをもとに生命の歴史を明らかにする学問です。地球に生命が誕生してから今日にいたるまで、さまざまな種が出現しては絶滅してきました。化石として見つかるそれぞれの種は、現代の種と共通した特徴を持つと同時に、著しく異なる特徴を持つ場合も少なくありません。古生物学の知見を積み重ねることが、私たちの生命観を拡張することにつながり、さらには私たち人類を含めた現代の生態系がどのような状態にあるか、過去と比較しながら俯瞰的に捉えることにもつながります。

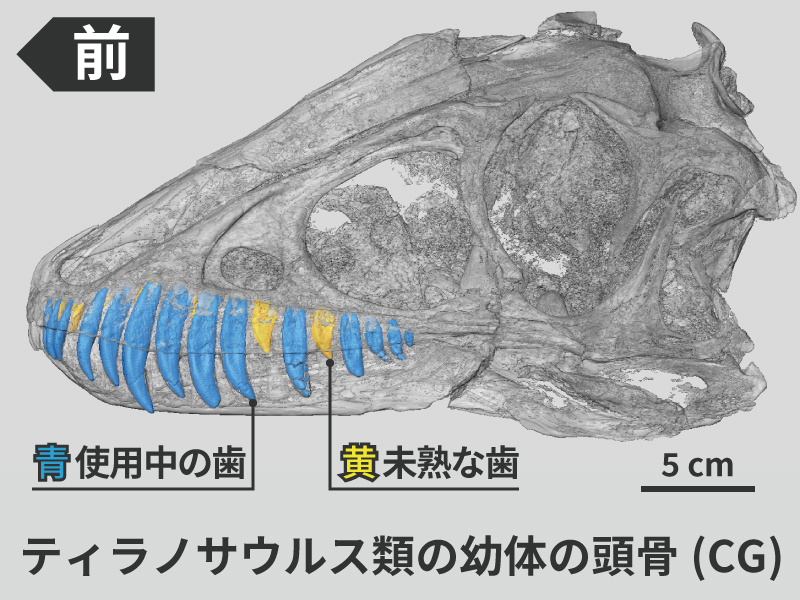

これまで、私は恐竜類における個体の成長過程に興味を持ち、解剖学的な視点から研究を進めてきました。たとえばティラノサウルス類の一種であるタルボサウルス(Tarbosaurus bataar)を対象にした研究では、幼体の顎骨の内部に隠れた歯をX線コンピュータ断層撮影(CT)によって観察し、歯の生えかわりの規則性を調べました。以前からティラノサウルス類の幼体は成体とは異なる摂餌行動をとっていたと考えられていましたが、本研究における解析結果は、歯列の一部において、幼体では成体とは異なる規則性のもとに歯が生えかわっていたことを示唆しました。一般的に脊椎動物では生涯にわたって繰りかえし歯が生えかわります(私たち哺乳類は例外です)。歯の生えかわりは摂餌時の歯列の働きに影響を与えるため、成長にともなう規則性の変化が摂餌にも影響した可能性は十分に考えられます。本研究はティラノサウルス類の生態をめぐる議論に新たな知見を提供するものだと言えるでしょう。

このような研究活動を通して得た経験をもとに、私はミュージアムなどを拠点にした科学コミュニケーション活動にも携わっています。科学館や博物館といった施設は社会とアカデミックな知との接点であり、さまざまな分野・領域が融合する場です。2020年から現在まで、最先端の基礎科学がもたらす知見を題材に、展示やトークセッションなど幅広い形式でコミュニケーションの場を創りだしてきたほか、そのノウハウを日本ジオパーク*の関係者たちと共有し、発展させていく取り組みを続けています。この活動の中でアーティストや起業家といった多様な人材と出会い、他者と共創することの楽しさと難しさを実感してきました。今後も科学コミュニケーションの手法を最大限に活用し、人間が生命の歴史を探る意義とは何か、自身と社会に問い続けていきたいと考えています。

*ジオパークは、地球科学的意義のあるサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発のすべてを含んだ総合的な考え方によって管理された、一つにまとまったエリアです。2025年1月現在、日本ジオパーク委員会が認定した「日本ジオパーク」が48地域あります。

私にとっての超域とは?

科学コミュニケーションとは、人々がいくつもの分野と分野、領域と領域の間を往復しながら、今までにない知恵を編み出していく営みだと言えます。その営みに求められるものが対話です。さまざまな市民と対話を重ねるなかで、私自身が研究者としての価値観を揺さぶられる場面もたくさん経験してきました。今ではその経験の一つひとつが、本プログラムに携わることのモチベーションになっています。

超域生へのメッセージ

あなたとは異なる背景を持つ人々と向き合うことで、あなたが持つ専門性の強みと魅力も見えてきます。他者とのコミュニケーションに摩擦や葛藤、矛盾はつきものですが、それらはあなたが新たな洞察を得るチャンスでもあります。ぜひ「違い」を乗り越えるプロセスを楽しんでください。