グループ型自主活動

リゾートホテル開業ラッシュにある宮古島市でサステナブル・ツーリズムの未来を考える

ーグループ企画支援 活動レポートー

2024/6/25

代表者:町野颯(理学研究科)

メンバー(50音順): 大西真愛(医学系研究科)/陣内創(理学研究科)/中塚海渡(人間科学研究科)/野口遥佳(理学研究科)

1. 活動の概要 ーバリでの経験から発足したプロジェクトー

きっかけは、海外フィールドスタディで訪れたインドネシア・バリ島でのフィールドワークでした。私たちは、バリ島が世界有数の観光地として発展し、素晴らしい観光体験を享受することを可能にしている一方で、海洋ゴミ問題、農業用水不足、ビーチの買い占めなど、観光開発が現地の人々に与える負の側面を目の当たりにし、観光開発の持続可能性について考え始めました。そこで、近年リゾート開発が急激に進み、環境問題やオーバー・ツーリズムが顕在化しつつあるとされる宮古島市に焦点を当て、これからのサステナブル・ツーリズムについて議論するプロジェクトを始動させました。本プロジェクトは、観光先進国を目指す日本において、観光が引き起こす社会課題に目を向けつつも、宮古島市の魅力に触れ、人々が共生していける未来のツーリズムを考えることを目的としました。具体的な活動内容は、はじめにバリで感じたことを宮古島の現状と照らし合わせ、調査対象を決める事前学習を行いました。そして、2023年9月22日から9月25日までの4日間で宮古島市を訪問し、現地研修を行いました。研修後、事後学習として、事前学習と現地研修でみたもののギャップを中心に、宮古島市におけるサステナブル・ツーリズムを考えるディスカッションを行いました。

2. 事前学習 ー超域の学びを実践するー

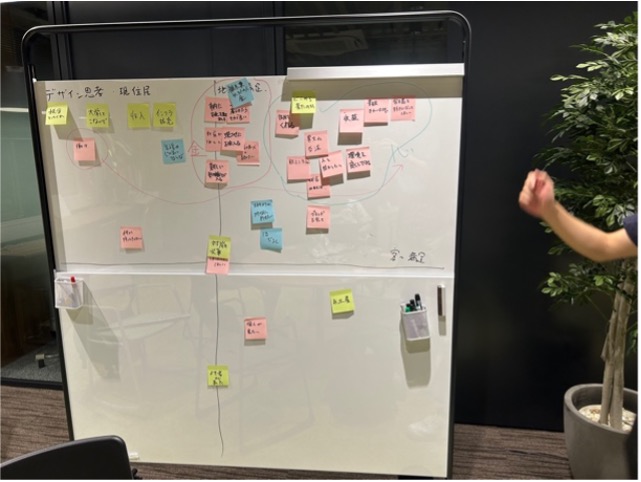

事前学習では、宮古島市の行政データや主要な観光資源、観光開発の歴史などの宮古島市に関連した情報を共有し、さらに範囲を広げたマス・ツーリズムやエコ・ツーリズムといったツーリズム研究の資料をまとめるなどの活動を行いました。また、バリでの経験などをふまえて、デザイン思考を用いたサステナブル・ツーリズムに関するディスカッションを行いました。最終的に事前学習での議論を整理するために、超域で学んだことを参考に、記述的問い・規範的問い・処方的問いに対して考えたことをまとめ、現地研修へと取り組みました。この時点で私たちの関心は、「観光客が消費ではなく生産を行うことのできる観光」「企業の利益が地域の利益結びつく観光開発」などに向いていました。

事前学習でのディスカッションの様子

3. NPO法人へのインタビュー ー暮らす人々の声を聞くー

宮古島市で観光に関連する活動を行っているNPO法人である、NPO法人栗間島大学まなびやーと、NPO法人海の環境ネットワークにそれぞれアポイントメントを取り、現地研修期間にインタビューを行いました。

NPO法人栗間島大学まなびやーの代表をされている、砂川葉子さんへのインタビューでは、自身も宮古島市に移住してきたという経験をもとに、宮古島市の移住者支援や教育機関の不足についてお話を伺うことができました。また、宮古島市に2015年から寄港している大型クルーズ船により、外国人観光客が短期間に多く訪れることによって、スーパーなどで食料品が不足する、緊急時に利用できるタクシーが不足するなど、観光開発によって受けている具体的な負の影響についてもお話を伺うことができました。砂川さんは、宮古島市内の二次交通や教育機関といったインフラを整備することが、観光業に従事する移住者の増加や、住民の生活や自然環境に負担をかけない観光に繋がり、サステナブル・ツーリズムを実現するために必要なのではないかと考えておられました。

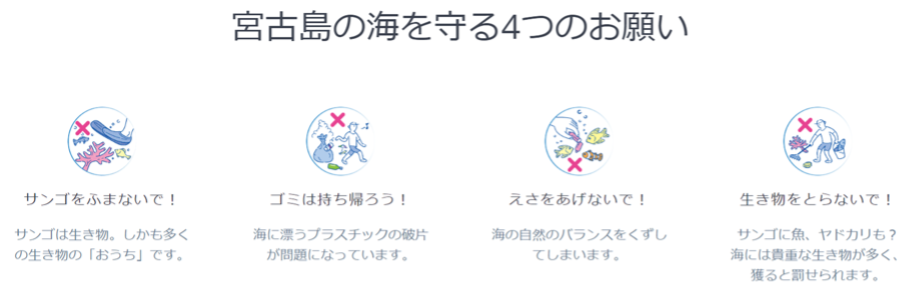

海の環境ネットワークで発信しているメッセージ*1

インタビューの様子

NPO法人海の環境ネットワークの代表をされている春川京子さんへのインタビューでは、海の環境ネットワークが主体となって作成している、「宮古島サスティナブルツーリズムガイドライン」の内容を中心に、観光開発が進む宮古島市でどのように自然環境を守っていくのかについてのお話を伺うことができました。特に、ガイドラインをはじめとする、サステナブル・ツーリズムのための活動を、いかにして観光客や住民の方々に知ってもらうかが課題であると考えておられました。

NPO法人として活動されている方々へのインタビューによって、事前調査だけでは調査しきれなかった、実際に宮古島市に暮らす人々の声や、草の根的活動の現状・課題を知ることができました。

(注)

*1 NPO法人海の環境ネットワークホームページより引用

4. 観光開発企業へのインタビュー ー様々な視点と課題を知るー

宮古島市の観光開発企業である、株式会社南西楽園リゾートと、下地島エアポートマネジメント株式会社にそれぞれアポイントメントを取り、現地研修でインタビューを行いました。

株式会社南西楽園リゾートは、宮古島市で1986年から、宮古島の南岸でシギラリゾートと称するリゾート開発を進めてきた企業であり、現在は8つのホテルと、ビーチやゴルフ場の運営を行っています。運営企画統括部の杉本邦洋さんへのインタビューでは、外来植物の駆除やビーチクリーン、海岸沿いの遊歩道の整備など、観光資源を守るための活動を積極的に行っているが、行政からの認可が必要な場合があり、理解を得ながら開発を進めることの難しさについてお話を聞くことができました。また、オールインクルーシブの一棟貸しの宿泊施設の増加など、ラグジュアリーな富裕層向けの開発が進んでいる現場を視察させていただき、宮古島市のリゾートとしての価値が実際に高まっていることがよく理解できました。

シギラセブンマイルズリゾート*2

みやこ下地島空港ターミナル*3

下地島エアポートマネジメント株式会社は、2019年に開業した下地島空港旅客ターミナル施設の運営を目的として設立された企業であり、「空港から、リゾート、はじまる」をコンセプトに開発を進めている。航空営業部兼総務企画部の種池顕太郎さん、代表取締役社長鶴見弘一さんへのインタビュー、では、宮古島市の旅客数の推移などのデータをもとに、1980年代から宮古島市唯一の空港として玄関口となっていた宮古空港との比較、沖縄県の離島で、飛行機での旅客数が最も多い石垣島の新石垣空港との比較などのお話をしていただき、下地島空港がリゾート空港として、イベントやフォトスポットの設置などで差別化を図っていることを知ることができました。また、開発の持続可能性には地元の人々からの理解や協力が重要であると考えられておられました。そのことは、空港内の宮古島の人々に親しまれている料理の提供や、絵葉書を投函すると「島時間」で届けてくれる島時間郵便局の視察からも垣間見ることができました。

宮古島市の観光開発企業の方々へのインタビューにより、企業の資本によって実現されている持続可能性に向けた環境の整備や、観光客のニーズへの対応があることが具体的な形で見えてきました。また、すべての人の理解を得ての開発の難しさを感じました。

(注)

*2 シギラセブンマイルズリゾートホームページより引用

*3 みやこ下地島空港ターミナルホームページより引用

5. 事後学習 ー活動の振り返りと結論を導くー

現地研修を終えた後のディスカッションでは、宮古島市の観光に関連する様々な問題の中で特に、受け入れ態勢が十分でない状況での大型クルーズ船の寄港や、宮古島市前市長の半ば強引な観光開発など、住民の方々が具体的に不満に感じている問題を知ったことで的を絞った議論をすることができました。さらに、NPO法人の活動をいかに認知していくのかや、開発企業はいかに住民の方々と協力しながら開発を進めていくのかといった、表面的でない課題点を知った上で議論を進めていくことができました。

事後学習を通して私たちが特に着目したのは、宮古島の魅力と急激な観光開発の関係です。宮古島市の観光地の視察と、観光客の方々から聞いたお話では、「宮古島は変わってしまった」という声が多く聞かれました。かつての宮古島は、ゆったりとした時間が流れるなかで、自分のお気に入りの自然環境を楽しめることに魅力があったが、それが失われているとの意見です。私たちも、観光地を視察する中で、十分すぎるほどに整備された観光地と、ありのままの自然を残した観光地の両方に触れたため、この意見に頷けるものがありました。特に、宮古島市は「宮古島バブル」と呼ばれるほど、急激に開発が進んだため、より変化が感じられやすいのだと考えられます。また、私たちもそうであったように、観光で宮古島市を訪れる方の中には、ありのままの自然や文化、時間の流れといった魅力を知らずに訪れる方も多くいらっしゃると思われます。

これらのことから、私たちが考える宮古島市におけるサステナブル・ツーリズムに重要なことは、開発企業、住民の方が宮古島の魅力を知った上で、観光客に対しても、宮古島の魅力を発信するブランディング・マーケティングを行い、宮古島の魅力を守る方向に観光開発を進めることであると結論づけました。

6. 活動の再考と今後

このプロジェクトは、海外フィールドスタディで感じたサステナブル・ツーリズムに対する疑問を深堀する目的でスタートした活動です。観光に関連する様々なことがらを事前に、個人の興味の向くままに調査してから現地研修に望んだことで、現地研修後にメンバー各自が海外フィールドスタディで感じた疑問に自分なりの回答を見つけることができました。

一方で、複雑で様々なフレームから捉えることのできるサステナブル・ツーリズムを題材としたことで、やはりその議論は離散的になってしまい、ここからさらに効果的で現実的なアイデアを考えるには、さらなる活動を行う必要があるようにも感じており、良くも悪くもやり残したことは沢山あります。それでも、今回のプロジェクトにこのメンバーで挑戦できたことは、今後の超域内外の活動においてとても意義のあることだと感じています。今後は、宮古島市とサステナブル・ツーリズムについて考え続けながら、この経験を様々なことに生かしていきたいです。