プロジェクト型授業(イノベーション総合)

ふるさと納税を活⽤した離島の地域振興策を提案せよ

2025/4/25

課題提供者:隠岐の島町役場 地域振興課

■活動概要&成果

活動概要

ふるさと納税制度は、都市と地方の税収格差を埋めることを目的に2008年にスタートし、寄付額・件数ともに年々増加しています。一方で、制度の普及とともに返礼品をめぐる地域間競争が過熱し、本来の地域性や文脈から切り離された返礼品が独り歩きするなどの課題も浮き彫りになっています。

本チームは、医学統計学、ヘルスプロモーションシステム科学、認知心理学、社会言語学を専門とする4人のメンバーによる学際的な視点を活かしながら、島根県隠岐の島町をフィールドに、ふるさと納税制度が抱える課題と向き合いました。

ラブパワー納税

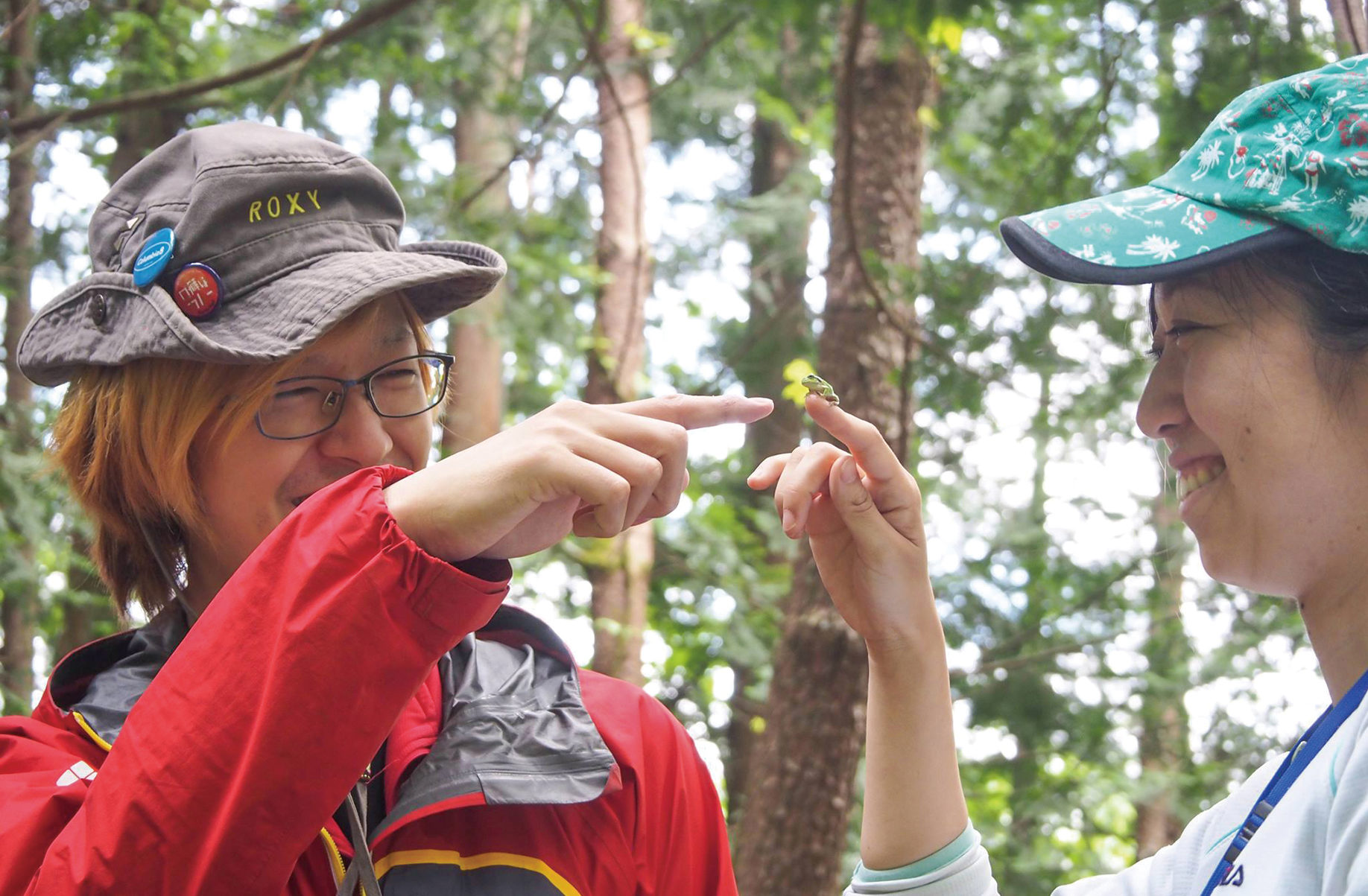

寄付する人々の多くが「モノ」に魅力を感じて制度を利用することで、ふるさと納税は、「お得な返礼品」や「寄付額」にばかり注目が集まりがちですが、そうした仕組みは、地域の未来をどう作り変えていくのでしょうか。全国の事例調査を踏まえて現地でのフィールドワークやインタビューを重ね、返礼品の先にある地域のあり方を見つめ直しました。

調査を進めると、特産となっている海産物は自然環境の影響を受けやすく、また地元事業者の多くが小規模であるため、安定した供給体制を築くことが難しいという現実が見えてきました。さらに、町役場、中間支援組織、地元の生産者といった多様な関係者との対話を通じて、ふるさと納税に対する理解や期待にズレがあることも明らかになってきました。

こうした現状を踏まえ、本チームではふるさと納税を「関係を育てる仕組み」として見直すべきだと考えるようになりました。そして立ち上げたのが、「ラブパワー納税」という新たなコンセプトです。地域への愛情や関心を形にし、寄付を通じて人と地域をゆるやかにつなぎ直すことを目指すこの取り組みは、複数分野の視点と、現地の多様な声を汲み取った対話の積み重ねから生まれました。

関係人口を育てる仕組み

ラブパワー納税の構想を具体化するために、「人と地域をつなぎ、関係人口を育てる」三つの施策を提案しました。

ひとつ目は「おきあいトーク」です。町役場や地元事業者、中間支援者など、ふるさと納税に関わるすべてのステークホルダーが集まり、互いの想いや課題を共有しながら、返礼品の開発や今後の方針について話し合います。この対話の場を通じて、地域内のつながりを強めると同時に、寄付者との関係性をどう深めていくかを共に考えていきます。

ふたつ目は、隠岐の魅力を詰め込んだ「オキオキボックス」です。地元の小規模事業者が手がける産品を組み合わせた詰め合わせセットで、それぞれの産品の背景にあるストーリーを寄付者に届けることで、単なる“商品”を超えた地域とのつながりを生み出します。定期便として送ることで、寄付者がリピーターとして関係を深めていく契機にもなります。

そして三つ目は「あんきマルシェ」です。夏の観光シーズンに合わせて開催するこのイベントでは、観光客が実際に地元の産品に触れ、味わい、作り手と出会う機会を創出します。旅の延長線上に新たな関係を築いていくことを目指しました。

これらの仕組みを継続的に運用していくためには、関係者をつなぎ、全体を調整する役割としてコーディネーターの存在が不可欠です。地域おこし協力隊などの既存制度を活用することで、地域への負担を抑えながら、関係人口を育てる土台をしなやかに築いていくことができると考えています。

プロジェクト終了後の2月には、現地にて「第ゼロ回 おきあいトーク」を試験的に開催し、地域の皆さんとともに活動の成果を振り返るとともに、次年度以降の取り組みに向けた新たな一歩を踏み出すことができました。

■課題提供者からの声

本町のふるさと納税事業について、町役場、中間事業者、返礼品業者及び生産者等、様々な角度での現状分析、

ニーズ把握からの企画ご提案でした。そこに至るまでの過程においては、オンラインミーティングや、直接、離島隠岐の島町にご来町いただいての現地調査及び、役場会議室における検討会議と、十分な議論が行われました。

チームの皆様による課題の深堀、分析、解決策の企画、ご提案は、本町に密接したものであり、議論の場においては、

私たち地域振興課メンバーも、ついつい熱くなり、皆様と真剣に向き合い、語り合えたことは、とても大きな力となりました。

皆様から頂いた「隠岐の島町ラブパワー納税」のご提案は、令和7年度より、民間企業との協働により実行します。

隠岐の島町を推してくれるファンの獲得・維持を目指した、ふるさと納税事業を推進することで、本町の地域活性化を図ります。

チームの皆様は、私たち隠岐の島町にとって、大切な関係人口です。これからもずっと、隠岐の島町推しでよろしくお願いいたします。

■履修生チームの声

「ふるさと納税を通じた隠岐の島の地域振興」について、社会学、言語学、心理学、看護学、統計学の見地から解決策を模索しました。多様な専門性、学生ならでは立場から、隠岐の島町の人間関係というミクロな視点から第一次産業の現況等マクロな視点をもち、課題を特定して解決策を考えました。

フィールドワークやグループディスカッションを通じて、多様な分野の学生、市政を担う隠岐の島町役場の方々、隠岐の島町の事業者の方々と連携してチーム活動をする機会を得ることができました。隠岐の島町の中で様々な立場の人が生活し、その意見が交錯し、地域の状況を生み出しているということを現場で体感することができたことは、研究活動に活きる学びとなりました。活動にご尽力いただいた皆様に、感謝申し上げます。