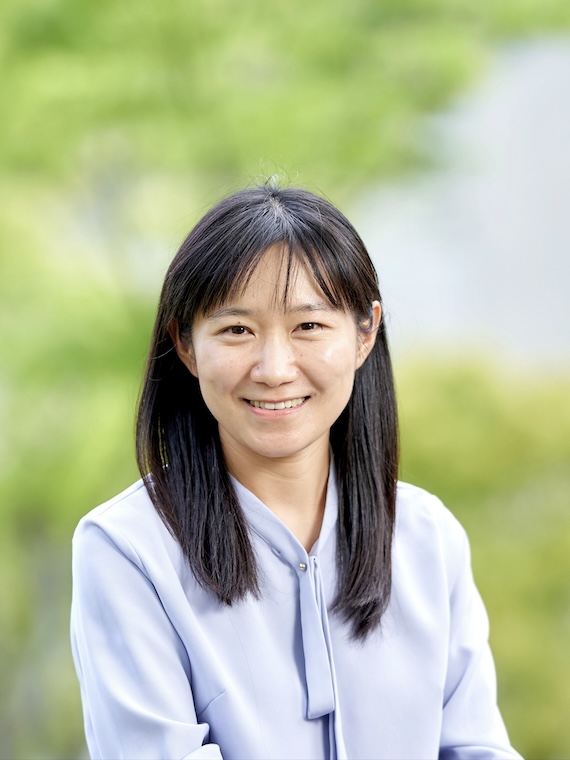

プログラム特任助教張 希西Zhang Xixi

- 専門分野

- 現代日本語学、言語学、文化表現論

- 研究関心

- 言語習得と言語表現力(中、日、英、韓)、グローバル人材育成、

多文化共修、高等教育の国際化

研究紹介

単語と単語、句と句、文と文、つなぎ方次第で無限の意味や感情を表現できる——そんな言語の不思議さと魅力に惹かれて、言語学の世界に飛び込みました。言語学は、人間の言葉について、その仕組みや使い方を科学的に研究する学問です。大きくは「理論言語学」と「応用言語学」に分かれ、前者は言語の構造やルールそのものを、後者は言語習得や社会・心理との関係などを扱います。私は理論言語学の視点から、特に単語や文の意味のしくみ、および文脈に応じた意味や使い方について、多角的に探っています。言葉を「使う」だけでなく、その「仕組み」を知ることで、世界の見え方が少し変わるかもしれません。また、他言語との比較を通じて、言語の多様性や共通性に気づくことも、言語研究の大きな魅力のひとつです。 これまでに、同形語(「字面が同じ単語で、双方同じ漢字〔簡体字は問わない〕で表記されるもの」、例えば日本語の「正確」と中国語の“正确”)、現代日本語の疑問表現(例えば「~か」「~かどうか」)、現代日本語における空間的な関係を表す表現(例えば、自立語の「うえ」「うち」、語構成要素「上(じょう)」や、それを後要素とする「―上」など)について研究してきました。とくに、現代日本語における空間的な関係を表す表現が、それぞれどのような意味と用法を持っているか、いかに空間的な関係を表すものから、文において、または文を越えて、抽象的、論理的な関係を表すものになることができるかということに注目し、各意味機能の間の関連性を探究しました。 言語学のほかに、グローバル人材育成、多文化共修、高等教育の国際化にも関心をもち、2019年から2025年春までの約6年間、学内外および海外ネットワークを活用した遠隔授業、バーチャル留学プログラム、SDGs国際学生交流プログラムなどを実施してきました。日々変化する国際社会や産業界に目を向けながら、文理融合の学際的な専門知識をカリキュラムに取り入れ、学生たちが海外に行かなくても世界を身近に感じられるよう工夫し、異文化や多様性への理解を深めるとともに、批判的思考力、コミュニケーション能力、そして複雑なグローバル課題に対応する力を育むことを目指してきました。今後も、多文化共修の機会を通じて、学生が異文化や多様性に対する視野を広げ、理解を深めるだけでなく、国際性を涵養し、自らのキャリアパスに対する意識を高め、将来の進路選択に役立てられるよう、力を注いでいきたいと考えています。

私にとっての超域とは?

日々変化し、ますます相互依存が進む国際社会において求められるグローバル人材には、専門性に加えて、異文化や多様性への理解、批判的思考力、コミュニケーション能力、そして複雑なグローバル課題に対応する力が必要とされています。「超域」は、こうした能力を伸ばす機会を提供しています。 大阪大学のPRビデオの一つに、大好きなタイトルがあります――「阪大で開け、君の可能性」。 超域とは、無限大の自分の可能性を信じ、それを広げていくことだと思います。 学生の皆さんとともに、自分の可能性をさらに広げていきたいと願っています。

超域生へのメッセージ

主専攻に取り組みながら、もう一歩踏み込んで能力を伸ばそうとすることは、決して簡単なことではありません。その挑戦に向き合う超域生の皆さんの熱意と決意は、心から讃えられるべきものです。きっと、その努力はそれぞれにとって意味ある実りをもたらすはずです。 山あり谷あり、ときには道草も食べながら、ジグザグに進んでも構いません。共にステップ・バイ・ステップで歩み続けましょう。