グループ型自主活動

「沈黙を破る」ことから始まる社会問題へのアクション

ーグループ企画支援 活動レポートー

2024/6/25

代表者:藤阪希海(人間科学研究科)

メンバー(50音順): 周氷竹(言語文化研究科)/髙柳瞭太(人間科学研究科)

1. 活動の概要

本活動は、勉強会や上映会、講演会などを通して「沈黙を破る」という主題について考えを深めるものである。一連の企画の目的は、私たちの日常生活において覆い隠されている、問題を顕在化させる糸口を探ることだ。また、活動を通して生じた考えの移り変わりを記録し、冊子にして配布することで、さらなる議論の波及を試みた。

1-1. 活動の背景

近年研究者には、専門性に加えて課題発見力や課題解決力を培い、社会問題の解決に貢献することが期待されている。「社会と知の統合」を掲げる「超域イノベーション博士課程プログラム」設立の背景にも、このような社会的要請があると考えられる。

取り組むべき課題の発見・設定には、フィールドワークや当事者へのインタビューによるデータ収集にはじまり、収集したデータの解析を経て行われる。その過程においては、調査者が課題の解決に寄与するどころか、逆に当事者の訴えを重要なものとして捉えなかったり、自身の学術的な知識に則して当事者の語りを解釈し問題を歪曲したりする恐れがある。このような場合、調査者と当事者の間で認識のずれが生じる。結果として当事者の意向は適切に課題に反映されることはなく、彼/女らは〈沈黙〉*1を強いられることになる。

本活動において〈沈黙〉は、研究を通して当事者の声を可視化するどころか、研究者による恣意的な解釈により、当事者の抱える「真」の問題をかえって覆い隠してしまうことを意味する。当事者の意向に則した課題設定がなされ〈沈黙〉が発生しないよう、彼/女らが抱える問題の本質を適切に見極める力を培う必要がある。

(注)

*1 「沈黙」という言葉の用い方は、石原真衣による『〈沈黙〉の自伝的民族誌―サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』や、土井敏邦監督のドキュメンタリー映画『沈黙を破る』における用法を参考にしている。

2. 活動報告

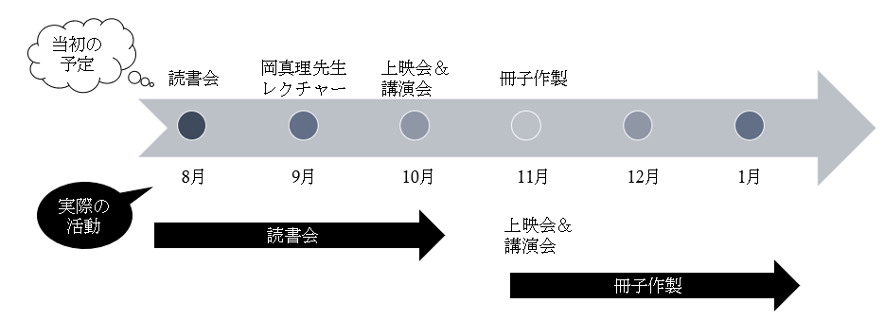

図1 活動のタイムライン

2-1. 読書会

2023年6月〜10月に、『彼女の「正しい」名前とは何か―第三世界フェミニズムの思想』(岡真理著2019)を輪読する読書会が行われた。読書会のメンバー間では、フィールドに入る研究者の立場への疑いのまなざしが共有された。幅広い研究者が参加したことから、研究者の立場に対する見解は多様となり、活発な議論が交わされた。この点は、本企画メンバーがそれぞれ関心を持つ役割にも関連すると思われる(3-3に詳述する)。

なお当初は、読書会での学びを深めるために、メンバーらによる岡真理先生の訪問を予定していた。しかしながら、 ハマースによるイスラエル攻撃と、それに続くイスラエルによるガザ侵攻という政情の変化にともない、訪問の計画は中止した。

2-2. 上映会&講演会

図2 上映会&講演会ポスター

2023年11月11日に、大阪大学COデザインセンターにて『沈黙を破る』の上映会・土井敏邦監督講演会(編集者の秦岳志さんとの対談も含む)を実施した。講演会で土井監督は、ガザ地区に暮らすコーディネーターから託された証言や長年の取材を踏まえた見解、ジャーナリストとして引き受けようとする役割を語った。イベント実施後、参加者を対象としたアンケート調査では、パレスチナ/イスライル情勢に対する理解が深まったという声もあれば、教育現場でいかにこの問題を取り上げるべきか戸惑う声もあった(表1参照)。

・兵士の証言が、加害者でありながらも被害者であり、大切な語りでもあると感じた。組織自体が病み、憎しみの連鎖から抜け出すことができていない構造は普遍的であり、パレスチナ問題は遠い話ではないと改めて実感した。

・一つの事象に対する各年齢層の捉え方の違いを質疑応答で確認できたことは良かったです。教師の方から学生への伝え方に戸惑う現場からの生の声も聞かれた。

表1 参加者の声(抜粋)

図3 講演会の様子

2-3. 冊子作製

冊子作製は、「沈黙を破る」難しさや葛藤について、本企画を超えた議論の波及を目指して企画された。ここには、パレスチナ/イスラエル問題や、逆説的に見えてきた日本が抱える問題などについて、自由な表現形態で記録を残そうとする意図があった。すなわち冊子を作成する以前には、パレスチナ/イスラエル問題が日本社会において「遠い問題」と認識され、我が事として取り組まれないことが想定されていた。

しかしながら、ハマースによる10月7日の襲撃を皮切りとした、イスラエルによる大規模攻撃は、日本社会をも大きく揺さぶった。全国各地で、市民による、即時停戦を求めるデモが起きた。パレスチナの現状を伝えるセミナーや上映会、写真展などが次々と実施された。イスラエルを支援・指示する企業を拒絶する、BDS(ボイコット・投資引き上げ・制裁)運動が広がりを見せた。パレスチナ/イスラエル問題は、日本社会でも喫緊の問題として取り上げられ、「遠い問題」とは言えなくなった。

以上のような日本社会における変化を鑑みて、冊子の内容や作成目的は変更された。グループ企画に加えて、パレスチナ/イスラエル問題に携わってきた市民らの活動について、自由な表現形態で記録を残すこととした。それを通じて、「沈黙を破る」難しさや葛藤についての議論や、「沈黙を破る」試みの波及を目指すこととした。

結果的に、実際の作成過程は、当初の予定より多くの人を巻き込むものとなった。行われた活動は、大きく分けて4つある。第一に、上映会の記録文章を作成した。土井監督と秦さんの対談を文字起こしし、文章として整えた。第二に、グループ企画メンバーでの振り返りおよび、読書会参加者のうち希望者との振り返りを実施した。振り返りの内容を踏まえて、各々の感じたことを文章に表現した。第三に、パレスチナ/イスラエルに関わる活動をする市民に対し、原稿の執筆を依頼した。大阪・京都を中心に、パレスチナ/イスラエルについてのイベントやデモを企画・運営している方々に連絡を取り、冊子の作成経緯と趣旨を説明したうえで協力を仰いだ。執筆者の人生とパレスチナ/イスラエルの関わり、イベント報告、現在の思いなどが、写真、年表、文章、ニュースレターなどの形態で表現された。第四に、提出された作品を、冊子として形にする作業を行った。フォーマットを整えたり、流れを意識しながら掲載順序を決め、表紙、目次を作成したりした。

活動内容が増えたために、残念ながら冊子の発行まで到達しなかった。予定していたが実施できなかったことを含む、今後の予定については後に詳述する(4を参照)。

3. 活動の成果

活動を通じて、「沈黙を破る」ことにつながる変化を感じられた。具体的には、超域内外の人びとへの影響、企画メンバーの成長、「沈黙を破る」プロセスについての考えの深化が起きた。それぞれ順番に述べてゆく。

3-1. 超域内外の人びとへの影響

読書会、上映会&講演会、冊子作製の段階それぞれで、超域内外への影響が生まれた。読書会は、超域生を含む阪大生が研究科や活動分野を超えたつながりを築く機会になった。また、テクスト内で論じられていた「慰安婦」問題を含む日本の植民地主義の問題や、各参加者の専門や関心に関わるテーマについても議論する契機となった。

上映会&講演会には幅広い方が参加し、講演会後の質疑応答や、交流会でも議論を深めることができた。参加者には小中学校教員もいたため、「沈黙を破る」ための教育について盛んに意見交換が行われた。さらに、上映会&講演会に参加した大阪大学関係者を中心に、学生有志による活動が大学を超えて広がっている。冊子作製は、市民活動を行う方と協働し、思いを交わす機会となった。

3-2. 企画メンバー自身の成長

3人で合意を得て企画をし、役割分担をしながら運営していくために、コミュニケーション力が鍛えられたと実感している。一連の活動を行う過程で各メンバーの得意不得意が明るみに出るようになり、それらも踏まえて役割分担を行うようになった。上映会&講演会において土井監督とお会いした際の会話や、参加者の質疑応答からは、より核心を突く質問の仕方を学んだ。上映会&講演会の告知をする際には、情報へのアクセス方法を学んだ。参加者を募る為に、パレスチナ/イスラエル問題に関心を持つ人々が集まると思われる、デモやイベントに積極的に参加した。そこで得た人的ネットワークを通じて、より効果的に情報をアクセス・周知する手段を知った。さらに一連の流れを通じて、企画・実行力や、「私にもできる」という自信を得た。

3-3. 「沈黙と破る」プロセスの問い直し

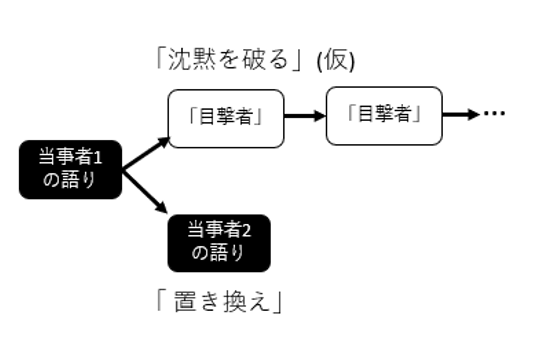

「沈黙を破る」実践をめぐる、企画メンバーの考えの変化を述べる。本企画において〈沈黙〉は、研究者などの試みで当事者の声を可視化するどころか、恣意的な解釈により、当事者の抱える「真」の問題をかえって覆い隠してしまうことを意味した。プロジェクト始動当初、「沈黙を破る」プロセスを図4のように考えていた。当事者1の語りを「目撃者」が支え、その「目撃者」の語りをさらに別の「目撃者」が支え…と続くことで、〈沈黙〉は破られると考えた。この時、当事者1の経験した出来事とは異なる文脈で、当事者2が「類似した経験を持つ」と語り出すことは、「置き換え」であり避けるべきだとされた*2。

図4 「沈黙を破る」モデル案

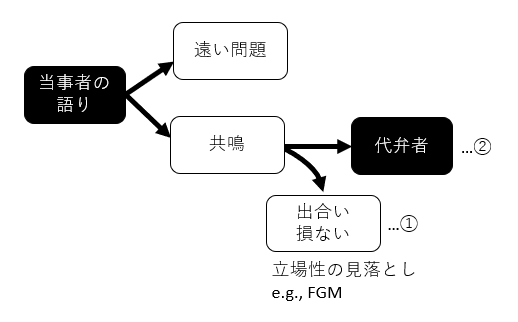

しかし活動を進めるにつれ、このような捉え方は変化していった。まず一連の活動から、「沈黙を破る」とは、問題に共鳴しながらも、自らの立場性を自覚することだと考えられた。これは、他者について語るだけではなく、自己を表現し、相手の経験の固有性を尊重することでもある。この定義を踏まえて、当事者の語りを聞いた者が辿るシナリオを大きく2つに大別した。第一に、当事者の訴える現状が「遠い問題」として捉えられるものだ。当事者の経験は、聞き手に関連する問題として経験されない。ゆえに重要な問題として受け入れられず、軽率な発言などにもつながり得る*3。第二に、当事者と聞き手が共鳴するものだ。

図5 「沈黙を破る」モデル改訂版

後者の場合は、①出合い損なうか、②代弁者となり「沈黙を破る」かという、さらに2つの結果につながる。①と②のいずれにおいても、当事者の語りに触発されて、聞き手は問題意識を抱えるようになる。この時、自らの立場性を見落とすと①出合い損ない、立場性を鑑みることができれば②代弁者となり〈沈黙〉は破られる。

出合い損ないの一例は、『彼女の「正しい」名前とは何か』にも登場した(「『女性割礼』という陥穽、あるいはフライデイの口」pp.89-125)。女性性器切除を議論の俎上に載せようとする西洋人フェミニストが、自らの特権性を意識しないまま、歴史的・社会的コンテクストに対する分析を欠いた主張を展開し、かえって西洋女性と第三世界女性をヒエラルキカルな関係性に位置づけてしまう。このとき西洋人フェミニストは、当事者の語りに共鳴しているものの、自身の立場性を見落とした行動により、〈沈黙〉を発生・温存させる。

なお、「沈黙を破る」過程における第三者の呼称については、企画メンバー内で合意を得られなかった。藤阪は、当事者2という呼称を好んだ。これは、当事者1の経験する課題の〈沈黙〉に加担しているという意味で、同じ社会に生きる人間は、本来当事者であるという考えに基づく。自分がいかにその問題に加担しているのか、また、その問題の影響を経験する/しないのか語ることが、「沈黙を破る」ことにつながると考える。周は、仲介者という呼称を好んだ。これは、上映会を通じた体験に基づく。上映会で企画メンバーは、パレスチナ/イスラエル問題を表現した映画作品を上映することで、参加者の間に議論を巻き起こした。問題を経験する当事者と遠くの他者とを仲介することで、〈沈黙〉は破られると考える。髙柳は、目撃者という呼称を好んだ。これは、講演会における学びに基づく。講演会で土井監督は、パレスチナ問題を描く際に、「パレスチナ人」「イスラエル人」という集団で描かないように気を配っていると言った。「パレスチナ問題」を伝えるのではなく、そこで “生きている人間の痛み” を伝えることを大切にしていた。名前を持った1人の人間として、そこで生きる人たちの暮らしを描くことで、その背後に問題が見えてくればいいと述べた。土井監督は「あなたが遠い問題と思ってるパレスチナ人が、あの子があなたの息子だったらどうしますか」と想像力を働かせるような伝え方をすることが、ジャーナリストの役割だという。そのような伝え方は、相手の痛みを感じ取る感性を育むと考えられる。このように個々人の現実を目撃し、想像力に働きかけながら伝えることが、「沈黙を破る」ことに繋がると髙柳は考える。

最終的に(暫定的に)代弁者という呼称を図に用いたのは、企画メンバー3人の共通点でもある、研究者としての立場性をより前面に出すためであった。同じ世界に暮らすいち市民としては、当事者2にも、仲介者にも、目撃者にもなり得る。しかし知識人という属性や、それに伴う暴力性を意識すれば、それらを無邪気に名乗ることは避けられるべきであるとも考えられた。代表/代弁の不可能性を前提に、その暴力性を強く意識しながら敢えて、知識人として代弁しようとする状態を表した。

(注)

*2 例えばアメリカ合衆国で黒人差別に反対するBlack Lives Matter(黒人の命も大切だ)運動が展開されたころ、それへの反動として「白人の命も大切だ」「すべての命が大切だ」などと主張する者が現れた。ただしこれは、一部の人(ここでは白人)が生まれながらにして享受している特権や、ある集団(ここでは黒人)を劣位に置く差別的構造を無視することになる。「黒人の命も大切だ」というスローガンで提起される社会問題が、歪曲されてしまうのである。他にも、女性差別に反対する運動に対して「男もつらい」などと主張することは、根本的に問題の所在を見誤る危険性をはらむ事例と言えるだろう。

*3 先の「黒人の命も大切だ」というスローガンに対して、軽率にも「すべての命が大切だ」と主張すること、女性差別に反対する運動に対して、「男もつらいよ」などと主張することはこうしたケースであると言えるだろう。

4. 今後の予定

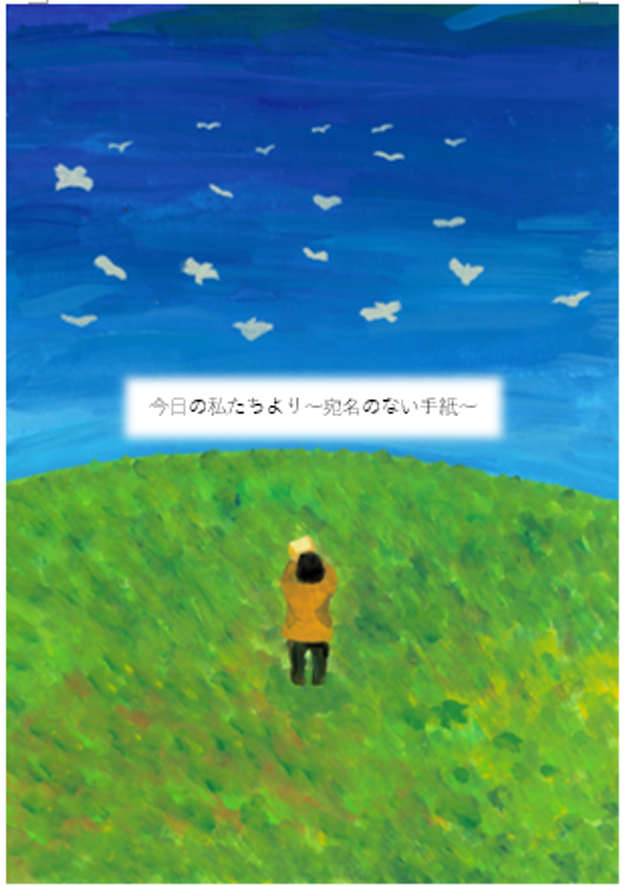

図6 冊子の表紙案

グループ企画としての活動を終えても、やり残した活動を続けていきたい。まず、冊子を完成させる。グループ企画の総括を追加した後、校正をし、オンラインでの冊子発行をする。その後、紙媒体での発行を目指したい。協力者らと相談をしながら、クラウドファンディングなどで予算を獲得する。

また、論文執筆や学会発表などによって、本企画の成果を公表する予定だ。各自の体験や学びを素直に表現し、「沈黙を破る」試みの広がりを狙う。