Interviewee:大阪大学大学院 経済学研究科 後藤 剛志 (超域 2015年度生)

Texted by:大阪大学大学院 理学研究科 竹野 祐輔 (超域 2015年度生)

Photo: 大阪大学大学院 理学研究科 金丸 仁明 (超域2015期生)

Edited: 大阪大学大学院 工学研究科 白瀧 浩志 (超域2014期生)

超域的研究、第15弾としてお話を聞かせていただいたのは、大阪大学大学院経済学研究科経済学専攻の後藤剛志さんだ。超域四期生(2015年度生)である後藤さんは、普段の研究、超域での活動を通して将来のキャリアパスについてどのように考えているのだろうか。

■数式で見る世界

後藤さんは、普段の研究で自分がしていることを簡単にいえば「ぐちゃぐちゃと数式を書いて最適化をしている」と答えた。まるで数学者から発せられたかのように見えるセリフだ。これは一体どのような意味なのだろうか。

「なぜあの人はあのように行動したのだろう」

「なぜあの企業はあの戦略を取ったのだろう」

「なぜ政府はあの政策を打ち出したのだろう」

このような一見言葉でしか説明のしようのない疑問に対して、数学の力を用いて答えるのが経済学の一つの形である。つまり、個人・企業・政府など経済主体が取る行動について、理解を深めるために、その行動を数式に落とし込み分析をしていくそうだ。

例えば個人なら、財の価格や人々の所得、その人の好みなど行動を決める上での判断基準となるパラメータを抜き出し、個人が自分の満足度(効用)を最大にするためにどのように行動をする(している)のか、行動した結果どのようなことが起こる(起こった)のかを数式やデータで説明する。このように、背景にある膨大なデータや専門的な知識を踏まえた上で、数学的センスも要求される研究分野である。

彼は今、そんな経済学の中でも「公共経済学」を学んでいるという。

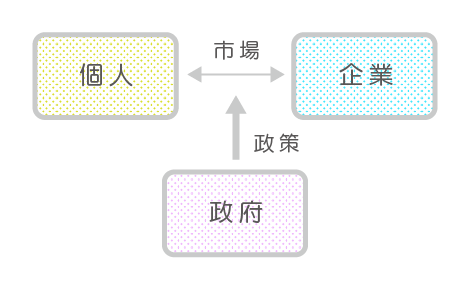

個人・企業といった経済主体が競争的に自己の満足度(効用)や利潤を最大化すると、結果として余すところなく個々人がそれぞれの良いようにモノを利用しようとするので、市場では「誰の効用も下げることなしに誰の効用も上げることが出来ない」という、効率的なモノの配分が達成されるのだという。しかし、例えばある大企業がその市場を独占すると、競争という原理が働かなくなるため、市場では効率的なモノの配分が達成されなくなる。この例のように市場は完全なものではなく、失敗することもある。そこで、そのような状況においても効率的なモノの配分が達成されるように、個人と企業以外の大きな力による介入が必要となる。これが政府である。政府はこの二者のどちらにも幸せになってほしいため、議論を繰り返し、頭をひねりにひねった上で政策を出す。例えば独占の場合、独占禁止法に基づく政府の介入や電力会社など地域独占企業への規制などが対応策になる。

だが、このような政策はいつもうまくいくわけではない。政府の行う政策も不完全で失敗することもあるのだ。電力会社の例でいうと、政府が規制をかけるというよりむしろ、市場に任せた自由競争のほうがよいということが盛んに議論された。その結果として、今までの政策を修正し、2016年4月に「電力自由化」がスタートしている。

後藤さんの研究では、経済学の力を使って、このような政府が行う政策について提言をおこなうことを一つの目的としている。

Figure 1 公共経済学概略図

■「合併」+「援助」=「借金しなきゃ」!?

彼は現在、地方行政の合併にまつわる政策について取り組んでいるという。皆さんは「平成の大合併」をご存じだろうか?平成の大合併とは1990~2000年代に議論され、実施された、全国的な市町村合併のながれのことで、行財政の効率化を狙って行われたものだそうだ。この平成の大合併の結果として、1999年に3000以上あった自治体数は、2016年の今では1718となっている。

様々な議論はあるが、ある側面において合併は行政の経済活動をより効率的なものにすると考えられているという。後藤さんはこの効率的になる理由の一つを「租税競争」という用語を用いて説明してくれた。この租税競争は、例えば企業誘致の際に起こる競争だという。自分の地域をより良くしたいと考えている自治体が、「企業を誘致して経済を活性化させたい」と思いついた。しかし同様のことを考えるライバルは多く、隣の自治体もその隣の自治体もみんな同じ企業を呼ぼうと企んでいる。さぁ競争の始まりだ。企業に来てもらうためには「税金を下げる」「企業が使いやすい設備を整える」など様々な方法が考えられるが、どの方法もお金のかかる話である。しかし、頑張ってお金を使ったところで、競争に参加した全ての自治体が企業を迎え入れられるわけではない。当然迎え入れられない自治体が出てくる。せっかく努力しても負けてしまっては意味がない。たとえ、その競争に勝ったとしても、自治体にとって厳しい条件で企業誘致をしては、全体として自治体にとっては損である。これが「租税競争」と呼ばれるものだ。

できれば自治体同士での競争はしたくないし、企業も自治体もみんなが幸せになりたい。これを達成する方法があるのだろうか。このような問題に対する解決策の一つとして合併がある。自分の自治体も横の自治体もその横の自治体もみんな同じ自治体であれば、他とは争う必要がなくなる。一つの自治体が幸せになるだけでよい、という理屈である。

だが、実際の平成の大合併を見てみると、自治体の状況がそれほど効率化しているようにあまり思えない。彼はこの理由の一つが「割り勘」にあったのではないかと考えているという。そしてこのケースを、飲み会の話に例えてくれた。合併により行われることは、自治体の財政の共有である。これはあたかも飲み会の割り勘のようなものだという。あなたはこんなことを経験したことはないだろうか。飲み会の締めにお茶漬けが欲しくなったが、この居酒屋のお茶漬けは少し高い。でもどうせ割り勘だし、自分1人が払う額はそれほど大した額ではない。いいや、頼んでしまえ、せっかくの割り勘だ、と。合併の際に起こったことは、このような事例と似ているのではないかと考えられる。「今のうちに少しお金がかかる企業誘致を行い、その際に使ったお金は合併後にみんなで返せばいいだろう」と考えた自治体が多かったというのだ。なんとも人間らしい発想ではないか。租税競争の文脈で合併に関するモデルは多くある中、債務が関係している研究、モデルはまだ存在していないという。彼は新たなモデルを構築し、その経済活動のメカニズムについて説明していきたいと述べた。

■公共経済学はどこにでも

後藤さんは、超域での活動の中で「全く異なる他の研究分野にも、自分の専門と同じような研究のアプローチが見つけられると感じた」という。例えば、医療、保健の研究をする清重映里(医学系研究科保健学科専攻)さんとの話では、医療は政府からの規制が入りやすく、分析を通じて政策提言をするような場面が多いと感じると話してくれた。一方でデータの集め方や解析の仕方に違いがあったのは印象的だったと話した。また、法哲学の研究をする山本展彰(法学研究科政治学専攻)さんと話をしたときには、Jhon Bordley Rawls(1921-2002)やJeremy Bentham(1748-1832)などといった著名な哲学者たちの考え方などが、哲学にも経済にもどちらにも共通する話題としてあるのだなと感じたという。彼とは財の再分配というテーマで盛り上がったとのことだった。

また、経済学の分析を通じた「政策提言」という行動が、まさしく超域イノベーション展開や超域イノベーション総合といった講義で扱う、Solutionの提案という行動そのものであると思ったという。どちらも何かを提案するという行為であり、自分が研究で培ってきた「分析し提言する」という力が、講義の中で現実に反映されていくことにやりがいを感じたという。彼は加えて、今は講義や研究で与えられている課題だが、いずれ課題そのものを見つけていく力が必要であると述べた。研究を熱心に進めている後藤さんだからこそ、その使い方や応用例を毎日の中に見つけることが出来ているのかもしれない。

■あちらこちらに種を撒く

超域の活動を通して、大学院生活では、様々な場所に行き、色々な人に出会ったという。超域アクティビティ演習で、合併が行われた京都の自治体を訪問し、合併の影響がどういうものだったかについて知見を得ることができたし、グローバルエクスプローラでは南アフリカに赴き、現地の交通インフラの問題について政策提言を行う機会や今後の活動に繋がるアイデアも得たという。しかし、一見うまくいっているように見えるこれらの活動もまだ具体的な成果は出ておらず、今はただ種を撒いているだけにすぎないのだと彼は語った。確かに各地の人々に会い「また会おう」「今度はともに活動しよう」と声をかけてもらうものの、実際に次のステップに進むことはまた別の問題で、知識も時間も経験も足りていないのだという。成果という形で何かが実を結ぶのはまだまだ先の話。撒いた種は撒いただけでは育たない。雑草を抜いてあげたり、水をあげたり、自分が意識的に関わっていかないといけない。今は時間が必要だと後藤さんは言う。色々なところに自分の研究を活かす機会を見つけたいし、何をするにも時間のうまい使い方が自分には必要なのだ。今は後輩と講習会に行ったり、研究を何かに活かしたりすることがとても楽しいことだと彼は言った。

そんな後藤さんの将来ビジョンを訊ねてみると、彼は研究者になりたいと迷いなく答えた。そう思うきっかけはスウェーデンへの留学であったという。スウェーデンの政府施設へ訪問させて頂いた際、職員が博士や修士の学位を普通に持っていることに驚いたという。しかし同時に、現状として政府職員が担当部署にしばられて働いている状況に違和感を覚えたという。そこで強い縄張り意識のようなものを感じてしまったというのだ。「もっと自由に、広い角度からものごとを見られる立場はないものだろうか」。そんな後藤さんの心に一番響いた姿は、意外にも身近な、日本の指導教員の存在だった。なににも縛られない立場として提言をし、自由に研究をして、収入も安定している。教授がとてもカッコよく見え、夢の職業だと思ったという。研究者であるがために勉強はずっと続けていくだろうし、それが自分の価値を高めていくことにつながる。「きちんと分析して、ズバッと提言して帰っていく。そんなめっちゃ人ってカッコよくない?」後藤さんはそう笑いながら話してくれた。

後藤さんは自分の心持の一つとして「人間至る処青山有り」という言葉を教えてくれた。青山とは墓のことを指すのだそうだ。人間は世の中どこでも死ぬことができる、今いるところで一生懸命になりなさい。誠心誠意やりなさい、という意味が込められている言葉だそうだ。自由に動きたいという思いを持ちつつ、何にでも真面目に取り組める後藤さんの生き方を表した言葉だ。

経済学を熱心に学ぶ後藤さんは、自分の専門を大切にしながらも、その応用範囲や他分野との関連性を広く探していくことのできる院生へと成長しつつあると筆者は感じた。堅実な経験と明確な将来のビジョンに支えられた後藤さんは今後どのように育っていくだろうか。カッコいい有識者となった彼の将来を見る日が来るのが非常に楽しみである。