Texted by 人間科学研究科 2015年度生 小林 勇輝

理学研究科 2015年度生 竹野 祐輔

大阪大学超域イノベーション博士課程プログラムでは、英語でのコミュニケーション能力向上と、多民族・多文化の中で異なる価値観をもつ人々と接し、国際性を身につけることを目的として、1年次の夏季に海外語学研修(サマースクールプログラム)を実施しています(2014年度実施レポート、2013年度実施レポート1・2)。われわれ超域4期生(2015年度生)を主とした14名は、2015年8月6日から9月6日の一か月間、オーストラリアはメルボルン、モナシュ大学で語学研修に参加しました。そこで得たこと、感じたことを、私が英語について、竹野が文化についてつづります。

Part 1:言葉との出会い

Reported by 2015年度生 小林 勇輝

メルボルンでの1ヶ月間で、私は英語の3つの側面に出会いました。それらは、いずれもこのサマースクールの機会でこそ触れることのできたものでした。この記事では,私がメルボルンで英語に関して学んだことについて述べさせていただきます。

○側面1:いろんな英語

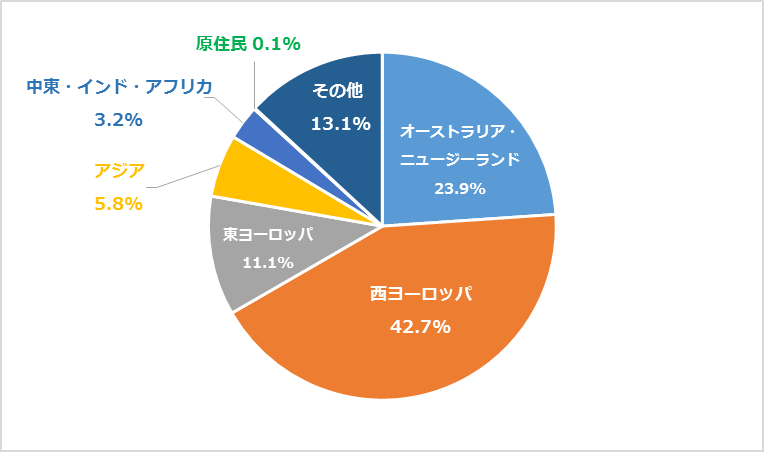

Figure 1 メルボルンの出自割合(2世代以内)WEBサイト“City Science”をもとに作成

世界中からの移民で構成されるメルボルン(Figure 1)、そして世界中から語学を学びに学生が集まる、モナシュ大学という環境で私は、いろんな英語に触れました。アメリカ出身の先生が話す英語、ホストマザーのオーストラリア英語、中国人学生の英語…。メルボルンで触れる英語は一種類ではなく、さまざまなアクセント、さまざまな癖を持った、さまざまな英語が混在していました。はじめそれはすごくやっかいなことに感じて、特にコロンビア人のクラスメイトが、スペイン語に近い発音で話すのを理解するのは非常に大変でした。彼がsatelliteをサトリーテと発音したのには驚きました。

日本で私たちが受ける英語教育は主にアメリカ英語を中心としていて、特に中学、高校ではそれ以外の英語に触れる機会はあまりありません。centreとか、colourというスペルに触れることもありません。私はどこかで、それまでに習ってきた英語が標準語で、それ以外は方言、というような印象を抱いていました。自分にとって聞き取りにくい英語を聞くのは苦だと感じていました。

けれどよくよく考えてみれば、メルボルンでの自分を取り囲んだ英語の形は、世界の英語の一つの姿ともいえます。世界中で英語が話され、あらゆるバックグラウンドの大多数の人が第二言語として英語を選ぶ現在、いろんな形のいろんな英語が生まれるのは当然のことで、アメリカ英語やイギリス英語だけでなく、スペイン英語や中国英語といったものが生まれてきても不思議ではありません。自分たちが学校という場で学んできた英語も、世界にあふれる英語たちの中の一つの方言にすぎません。正解となるひとつのスタンダードが存在しているわけではないのです。

そして私たちは、それらの英語を理解していく必要があります。いろんな英語が話される、私たちの置かれたメルボルンでの環境がある種での世界の縮図であり、超域生が立ち向かっていかなくてはならないものでした。コロンビア人の英語も英語の一つの形であって、無視してよいものではないのです。この「いろんな英語」に触れることができたというのは日本ではできない重要な経験で、私にとっても大きな気付きでした。

○側面2:使う英語

モナシュ大学では、事前のIELTS試験をもとにクラス分けが行われます。そのため、ある程度英語能力試験の点数が近い学生たちと授業を受けることになるのですが、最初の授業で、私は「みんななんて流暢に英語を話すんだろう!」と感じてしまいました。自分のクラスは中国の学生を中心としたメンバーで構成され、日本人は自分だけだったのですが、彼らの話す英語は、とても自分と同じレベルであるとは思えませんでした。

ところが語彙や文法、読解に関しては、彼らはそう得意ではありませんでした。とても簡単に思える問題にも首をかしげていたりします。もちろん個人差はありますが、他のクラスの話を聞いても、読解に強い日本人と、会話に強い海外の学生、という構図は一般的なようでした。

それぞれの受けてきた英語教育によって、英語の力に大きな波があるのでしょう。海外の学生たちが話すことを得意としている一方で、私たち日本の学生は読む、書くといった力に特化していて、同レベルのクラスであっても、それぞれの能力には差が生まれてしまうのです。この経験を通じて、日本人は「理解はできるが使うことができない」英語がたくさんあるのだと改めて感じました。ネイティブたちの英語を聞いていても、知らない文法、知らない言葉が出てくることはそう多くありませんが、それを自分が使うとなるとそう簡単にはいきません。モナシュの先生曰く、それはknowledge(知っているもの)とskill(使えるもの)という言葉で表されるようです。私たちはたくさんのknowledgeを持っていますが、それをskillにできていないのです。

ともにサマースクールに参加した超域生の話によれば、これは日本の英語教育が、「外国の書物を訳す」ということを基盤として発達してきた、ということが大きな要因だそうです。英語を話す機会の多くない日本という島国においては、人とのコミュニケーションよりも、書物から知識を得るための道具として英語の需要はあったのだといいます。私はこれまでに受けてきた「英語」という科目の学習において、英語を「知識の対象」として捉え、「人と関わるためのツール」であるとは考えてきませんでした。これまでに私が経験してきた英語、そして英語へのかかわり方がknowledgeとskillのギャップを生んでいたのです。

これまで私はこのギャップが、単純に知ることと使うことに大きな隔たりがあるからであり、英語を学習する人々はみんな通る壁であると思っていました。たとえば、知ることをレベル10とするなら、使うことは普遍的にレベル100くらいの難易度があって、英語学習の中ではだれしもが、レベル10~99の「理解できても英語が使えない」という壁に苦しむのだと考えていたのです。ですが、この特徴は日本人において特に強いものでした。「理解できても英語が使えない」という悩みは、必ずしも世界中で共有されているものではなく、私たち日本人の悩みなのです。英語で会話するのは非常に難しいことですが、それはただ「自分の英語力が足りないから」というより、「使える英語が足りないから」なのだと気づくことができたのは大きな収穫でした。そして、knowledgeをskillにするには、可能な限り英語を言葉にして使ってみること、これが最短かつ唯一の方法であると思いました。

○側面3:生きた英語

先程述べた、「使う英語」の話ともリンクしますが、私たちはたくさんの英語知識を学校教育で与えられて、大学受験の英語などでは、特殊な文法、変わった語法に出会います。それをknowledgeとして持っていて、正しい英語、についてはよく知っている傾向にあります。 サマースクールの一か月で感じたこととして、生きた英語に触れることができた、というのがあります。私は、これまでの学校教育でたくさんの表現を教えられて知っていますが、どの表現はよく使う表現で、どの表現はあまり使わない表現なのかは十分に教えられません。私は高校の時、shouldとhad betterを類似表現として並列に習いましたが、メルボルンでの一か月間私は一度もhad betterという言葉に触れませんでした。

もちろん日本で学ぶ正しい英語も大切です。特に私たち大学院生は英語論文を読んだり、また自身の研究成果を英語でまとめたり、堅い英語に触れることも多いですから、そういった知識も必要となってきます。しかし、海外で生活して、海外の人々と交流を図ろうとしたとき、私たちにはどういう英語がポピュラーかという知識が必要になってきます。ときに彼らは略語を使うこともありますし、文法上は正しくないような言葉を使うときもあります。けれど、それらも含めて生きた英語なのであり、教科書からではなく、経験から学ぶことが必要になってくるものでした。ホストマザーとの会話も、クラスメイトとのおしゃべりも、店員さんとのやりとりも、電車で聞こえてくる電話も、メルボルンではすべての英語が生きていました。

当然ながら、英語が話せるようになったとは、まだ到底言える段階にはありません。けれど、この一か月間のサマースクールで触れたこれらの英語の3側面は、日本では触れることができなかった、少なくとも自分はこれまで触れてこなかった、貴重な経験であったと思います。英語を使わなければ交流できない、使わざるを得ない環境に身を置いたこの一か月は、多くの学びを得た一か月でした。同時に、今後の英語学習に向けますますのやる気を与えてくれました。この一か月をブーストとして、これからも英語に取り組んでいこうと思いました。そしていつか、世界と会話できるようになろうと思います。