活動レポート

履修生主導型企画 ロシア海外研修<3>

グループワーク/教育と芸術班

2017/6/1

【グループ活動報告】ロシアにおける<芸術×教育>の現状と可能性

Text: 鈴木星良 国際公共政策研究科

当班の活動は、ロシアにおける芸術と教育とのかかわりについて、作品の鑑賞、実践家へのインタビューなどを通じて、その現状と可能性についての知見を得ることを目的とした。ロシアは、他国と同じくらいか、それ以上に芸術に対する造詣が深い国として認識されている。それは、美術、音楽、舞台芸術など、多くの分野において、今も昔も高い優位性を誇っていることを思えば納得がいくであろう。当班は、わが国日本及び世界における芸術のこれからに強く関心を持つ者の集まりとして、こうしたロシアの芸術から何か学びをえようという動機で、活動を計画するに至った。以下は当班の各活動内容についての報告である。

まず、キュレーター、Konstantin Grouss氏との対談が報告される。この対談は、ロシアにおけるコンテンポラリーアートが同国内でどのように受容されており、またどのような将来展望を持っているのかを知るために実施された。さらに、芸術支援団体Fabrikaでの対談、視察の成果、及び関係する大学の教授並びに学生との議論の内容が報告される。ここは、コンテンポラリーアートとロシア社会とのつながりの現場を知るために訪問された。なお、それぞれの活動の個別性が高いことから、それぞれの活動ごとに、内容と学びを報告する。このことによる体裁の若干の逸脱はお許し願いたい。また、上記活動のほかにもモスクワ市内にあるチャイコフスキー博物館への視察などおこなったが、分量の都合上、ここでは割愛する。なお、すべての活動報告ののちに、今回得た知見を対外的に発表する計画について併記している。

■活動報告

報告を始める前に断っておかなくてはならないのは、芸術と教育の関連である。以下の報告を読めばわかるように、今回の活動においては、必ずしも直接「教育」に関する物事が対象とされているわけではない。しかしながら、Grouss氏やFabrikaの活動はその働きかけ自体が、社会や市民に対する教育となっている。この意味で、今回当班の接触したすべてが、芸術そのものであり、同時に教育そのものとなっている。このような認識から、当班は「〈芸術×教育〉の現状と可能性」という標題で記述する次第である。

●社会、芸術、科学 アーティスト/キュレーターの視点からみたロシア

訪問場所:Konstantin Grouss氏のプライベートスタジオ

訪問者 :小川歩人、鈴木星良、関屋弥生、常盤成紀

目的 :ロシアにおける現代芸術のあり方、また社会と芸術とのかかわりについて第一線で活躍されているアーティストの方にインタビューをおこなう。

活動内容

今回、われわれは芸術と社会というテーマからロシア、モスクワにおいて大々的なArts In Residenceプロジェクトのディレクターを務めるKonstantin Grouss 氏にコンタクトを取り、インタビューをおこなうことができた。氏は、自身が、舞踏を中心としつつ、映像、彫刻、音楽といった他の異なる形式との分野横断的協働から芸術実践をおこなっているコレオグラファー(振付家)/アーティスト/キュレーターである。今回お会いしたのはモスクワであったが、氏が代表やディレクターを務める芸術家集団Zero Dance Gallery、国際芸術プロジェクトArts In Residenceの活動などは文字通り国際的なものであり、現在も国内外を問わず精力的に活動をおこなわれている。氏が普段使用されているスタジオは改修中だったのだが、今回は特別にプライベートスタジオにてお話をうかがうことができた。現在の関心、これからのプロジェクト、芸術と社会、科学技術をめぐる議論など、一時間という短い時間ではあったが、インタビューをおこなわせていただいた。

学び

Grouss氏は、自身の活動をアーティストとキュレーターという二つの側面から規定しているが、氏が述べるようにそこには通底するものを見出すことができる。氏の芸術家としての関心は、まず自身の軸となる身体パフォーマンス、舞踏という技法をいかに先鋭的なものとしていくのかである。そのために氏が重視する方法論が他分野とのクロスオーバーであり、先述したように映像、彫刻、音楽、文学など様々な領域との実験的コラボレーションをおこなっているという。

そのなかには、もちろん科学技術をどのように取り込んでいくのかという視点も存在する。氏が紹介してくれた身体パフォーマンスを例にとろう。まずBBCニュースを氏がヘッドホンで聴きながら、それに合わせて即興の身体パフォーマンスをおこなう。そして、そのパフォーマンスをKinnectによってPCに取り込んだ上で、音響情報へ変換し直す。観客は、以上のようなプロセスのなかで、変換された音響作品と氏の身体パフォーマンスを鑑賞することとなる。これは一例にすぎないし、われわれもパフォーマンスを実際に目にしたわけではないので批評めいたことを書くことはできないが、上述のようなパフォーマンスを通して、氏は先端的な技術と新たな芸術表現を模索しようとしているわけである。

芸術と科学、というと感性的なものと論理的なもの、非合理的なものと合理的なものといったかたちで対立するものとしてイメージされることがあるかもしれない。しかし、芸術史を紐解くまでもなく、芸術とはそもそも表現技術の進歩とともに変化を続けてきたものであり、現代芸術家は多分にマルチメディアアーティストとして、様々な手法、媒体でもって創作活動をおこなってきた。また、日本でも2009年に理化学研究所と東京藝術大学が共同研究、新たな表現創造を目指す協定を結んだことは記憶に新しい。先鋭的な芸術家たちが切り崩してきた垣根にようやく社会が手をかけつつあるということを感じるわけだが、Grouss氏からは、そのような先駆的試みを担おうとする姿勢がうかがわれた。

このような領域横断的な創作活動の延長線上で、氏は自然とキュレーターとしての活動をおこなうようになっていたという。キュレーターとは、アーティストをサポートしつつ、展覧会、ビエンナーレの構成をおこなう役割であるが、それは単に個別の芸術作品を陳列するだけではない。現代のキュレーターがおこなうキュレーションは、その選択、配置、テーマ設定など、個別のアーティストがもつ異なるアイデア、形式をつなぎ合わせ、配置しなおしながら、展覧会、ビエンナーレといった全体としての新たな意味づけ、価値を生み出そうとするものだ。それはある意味で、Grouss氏が自身の芸術実践でおこなっている異なる形態のアートを横断的に結びつけていく試みに似ているのだという。実際、Grouss氏が組織するArt-Residenceは、国内外の芸術家を集め、第5回モスクワビエンナーレでも大きな役割を果たした。また、氏は先述のような科学と芸術に対する関心とともに、科学と芸術の相互交流を考えるカンファレンスを手がけてもいる。そのような活動自体は自身の芸術家としての関心と直接結びついていないとGrouss氏は語る。しかし、キュレーターとして異分野の人々が新たに出会うことに創造的な可能性を見出そうとする姿は、氏の創作活動とともに現代において新たに価値創造をおこなおうとする積極的な態度を見出すことができるように思う。

氏はしばしば芸術が社会問題、教育実践にかかわっていくべきだという観点を提示していた。キュレーションにおいても、芸術が社会において担う役割、教育的意義などをアーティストたちに問いかけながら、幅広い視野のもとでいかなる活動をおこなうべきかを考えるのだという。このような氏の態度には、ロシアにおけるアートリテラシー格差、そして現代芸術に対する社会的反発の大きさが背景にある。Grouss氏がこれまで手掛けてきたキュレーション、あるいは現在進行中の新しい教育や創造のプラットフォームとしてのアートスペースの構想は必ずしも受け入れられてきたわけではない。氏が、以前手がけた二つの州立美術館のキュレーションではそれが顕著なかたちであらわれている。旧来あった古典的な展示をより現代的なものにすることを目指し、また地域住民の人々とのコミュニケーションを図りながら、レクチャーやクオリティーの高い展示をおこなった。氏としても気合いの入った仕事であったはずだが、結果としてはほとんどの展示に人が集まらない結果となってしまったという。

Grouss氏が困難を感じるのはやはり異なるバックグラウンドをもつ人々とのコミュニケーション、対話である。芸術が閉じられた展示室を飛び出し、社会と接点を持とうとするとき、そこは必ずしも芸術に理解のある人々が住まう世界ではない。ロシアの経済不安を考えた時、これをただ単に「無理解」な人々と片付けてしまうことができるだろうか。極論をいえば、職を失い、その日のパンがない状況で、自身が今まで働いていた工場に芸術家が入って何やら活動をしているとして、人々はそれでもわざわざ絵画を、舞踏を、音楽を、映像作品を求めようとするのだろうか。 また、科学者コミュニティーからの拒絶も根強いという。純粋なサイエンスアートはやはり特殊なものだ。例えば、フィンランドのアールト大学でおこなわれている数学と芸術の協働研究のようなものは極めて幸福な結びつきである。そうではなく、芸術家たちが独自のやり方で科学を解釈し、作品化していこうとするものをやはり、科学者たちは単に非合理で、意味のないものだとみなし、協働を忌避し、価値を認めないという傾向があることだ。これはソヴィエト時代から続く基礎研究の強さが、昨今のMITメディアラボ的な他分野融合的かつ工学的発想と相いれないところなのだろうか。

このような状況をGrouss氏はさまざまなアプローチから打開しようとしてきた。氏が現代芸術の普及していない街でキュレーションをおこなったときには、実際、多くの想定される観客は、ほとんど現代芸術がいかなることかも知らず、さらにいえば、写実的な古典的芸術についてもどう向いあったらよいかわからないという人々だったという。単にハイカルチャー、難解なものとしての現代芸術を陳列するだけでは意味がない。Grouss氏はブレイクダンス、スケートボード、エクストリームスポーツといった地元のストリートカルチャー、サブカルチャーに注目した。ストリートカルチャーは各々孤立した小さいコミュニティーだ。しかし、そこではアーティストたりうるパフォーマーがいる。Grouss氏は、個別にはばらばらなものでしかなかったローカルなサブカルチャーと、日本を含む20以上の国々から招聘したアーティストたちを織り交ぜながら、一つのプラットフォームのもとでアートフェスティバルとして組み直そうとした。さらにそこに、教育的プログラム、レクチャーなど単に作品展示にとどまらない、地域との交流を目指すコンテンツも用意した。ストリートカルチャーをどのように扱うのかという点には様々な切り口があるだろうが、さしあたりGrouss氏は上述のような手法をとることで、現代芸術とローカリティを架橋しようとしたのである。

Grouss氏、あるいは同時代のロシアで活動を続ける芸術家たちの尽力もあってか、現代芸術を中心に扱う美術館、美術学校などの設備や制度の拡充は次第に進み、20代、30代の若い世代の芸術家の活動も活発になりつつあるという。状況は改善されつつあるなかで、氏は、ようやく今までよりも大規模な企画を動かすことができる時期が来たのだと言う。氏は昨秋からモスクワ市外で工場を改修し、新たに大規模なArts In Residence、捜索や教育のためのアートスペースを立ち上げようとしている最中であり、今後の氏の活動も興味深いものであるように思われた。

日本でも、今でこそ瀬戸内国際芸術祭、越後妻有アートトリエンナーレなど、国内外のアーティストを招聘する大規模な芸術祭は市民権を得ているが、90年代には前衛芸術のようなものに対する忌避感、それこそある種の芸術に対する「無理解」があっただろう。しかし、アーティストの現地に対する深い配慮、スタッフの熱意によって、地域住民が積極的に受け入れていこうという動きが生まれてきた。日本では、それに加えて、地方の過疎化、高齢化をどうするのかといった背景もある。参加型アート、リレーショナルアート、地域アートといった「開かれたアート」は、現代の流行のようではある。しかし、芸術と社会といっても現地の個別の状況にいかに向き合うか、という地点で様々な場所で課題に直面し、創造的な糸口をなんとか見つけ出そうとしていることがうかがわれる。異分野融合、地域社会とのかかわりなど、多岐に渡ったインタビューは芸術と社会という問題設定を超えて、われわれが向かい合うべき課題を提示された濃密な一時間であった。快く迎え入れてくれたGrouss氏には大いに感謝したい。

●社学連携の手段としての芸術

訪問場所:Fabrika

訪問者 :小川歩人、鈴木星良、関屋弥生、常盤成紀

目的 :コンテンポラリーアートの現状を知る。ロシアの芸術と社会の関係性を捉える。社会に根差す芸術に焦点を当てて研究をおこなう大学教授および学生と意見交換する。

活動内容

FabrikaはBaumansky地区近郊に位置し、コンテンポラリーアーティストが中長期にわたり滞在して作品を制作するArts In Residenceを目的にして建てられた芸術支援施設である。Fabrikaの所長であるAsya Philippova氏はMoscow State Universityで経営学を学び、そこで得られた知識と、芸術に造詣が深い家族からの影響を受けて、他に5人の常勤スタッフとともにコンテンポラリーアーティストの居場所を作っている。

また、FabrikaはArts In Residenceの他に、アートイベントの開催や、Russian State University for the Humanitiesの研究室と社学連携のアートプロジェクトを進めている。今回は、大学で教鞭をとるNatalia教授とそのゼミを卒業したTatyanaさん、AnyaさんにFabrikaまで足を運んでもらい、現在手掛けるプロジェクトの説明、日本における芸術と社会との連携の取り方など、およそ3時間におよぶ議論の中で多岐にわたる内容の情報交換をおこなった。

学び

Philippova氏がいうには、コンテンポラリーアートの支援をおこなっている理由は、それが素晴らしいもので社会に広めたいからといった思考には基づいたものではないそうだ。彼女自身コンテンポラリーアートの意義については明確に定義づけられていないという。ただ、何かを表現しなければならない人々がおり、その人々が安心して活動できるような場所を提供したいというモチベーションが彼女にはあるそうだ。

このアプローチの仕方は、とても興味深く、日本における現代芸術支援団体とは異なる見解を持っているように見受けられた。日本の一例に過ぎないが、キュレーターの中には、現代芸術の価値を、アートを通じて鑑賞者が普段とは違う気付きを得られ、知見や教養を深めるようなものとして提示する人がいる。つまり、コンテンポラリーアートは、新しい価値の提示であるとして、コンテンポラリーアート自体の意味づけをしている。

こうした考え方の違いは、古典芸術が特に盛んなロシアとそれほど盛んでない日本の文化の違いの中で生まれるものなのだろうか。それとも、経済的に独立した企業として活動するFabrikaと、助成金を申請して活動する日本の芸術団体の中で生まれる違いなのだろうか。要因は複雑に絡み合っているため、短絡的な結論に結び付けることはできないものの、両国の認識の違いを感じることができた。

一方、大学のプロジェクトとしては、Baumansky地区に古くから残る記憶の再現をおこなっている。この地区はもともと工場が多く、製紙工場が有名で建造物が残されている。さらに、電機工場であったElektrozavodという今では芸術支援団体の活動拠点になっている工場跡地もある。さらに、ロシア構成主義の芸術家が居住していたこともあり、芸術との親和性も高い。こうした地区に注目し、普段見逃してしまいがちな街に残る記憶を集め、展覧会や芸術家のパフォーマンスを通して再提示することを目的としている。

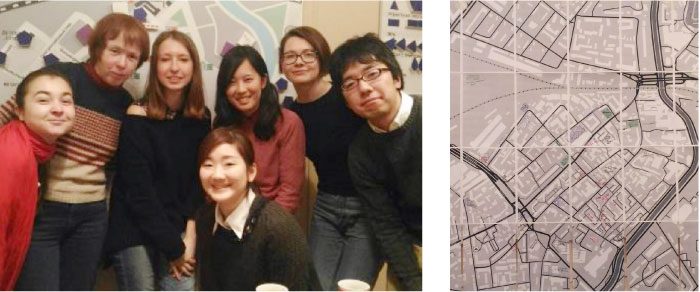

そもそもこのような、美術館の「外」で作品を提示するという試みが世界的な潮流として存在するのだとNatalia教授はいう。「美術館」などの芸術作品が提示される場について、そういった既存の枠組み自体を問い直していこうとする動きが20世紀後半以降に盛んになり、その傾向が今現在も世界中で続いている。ランド・アートやパブリック・アートといった表現手法の多様化に伴い、芸術を提示する場そのものについても、より柔軟な空間づくりが試みられるようになってきた。Baumansky地区でのプロジェクトも、おそらくそのような「脱美術館化」という文脈のなかに位置付けられるものであろう。Natalia教授は私たちに、地区全体に散りばめられた「アート」の所在を示したマップを見せてくれた。たしかに従来の美術館のように、作品と生み出された場所とが切り離されて提示されるというのは改めて考えてみると奇妙な話にも思える。Baumansky地区でおこなわれている当プロジェクトのように、その土地固有のものを他の場所に移すことなくあくまでその土地で提示するというという方法は、非常に新鮮で面白く感じられた。

実のところ、保守的な国民性のためか、ロシアではコンテンポラリーアートに対する人々の理解をいまだ十分には得られていない。Fabrikaにしても地元の大学に何度かアートプロジェクトの話をもちかけたが断られ、最終的にRussian State University for the Humanitiesと協同でBaumansky地区でのプロジェクトを進めることが決まった。Natalia教授を中心にしたチームでプロジェクトを開始してからも、地元の人々に趣旨を理解してもらうのに更なる苦労を要した。ただ教授らは、アートに対する自分たちの価値観を他の人々に無理やり押し付けるようなことはしなかった。コンテポラリーアートに対して不信感を抱くような人々であっても、「その土地の歴史を保存する」ためのプロジェクトであることを説明すると、たいていの人たちは自然と興味を抱いてくれたのだという。「コンテンポラリーアートに対する人々の理解をいかに得るか」というのはFabrikaに限らず今回の各訪問先で度々耳にするテーマであったが、Baumansky地区での当プロジェクトのように、地元の人々との対話を通して徐々に彼らの生活の中に浸透していくというのもひとつの有効なあり方であるように思われた。プロジェクトの成果の測定方法にしても、Baumansky地区内をどれだけ「アート」で埋め尽くすことが出来たかという点を評価するのではなく、どれだけ多くの地元の人々がプロジェクトに関わりを持ってくれたかという点をより重視しているのだというところにも、Natalia教授らの地元の人々との関係構築のあり方がうかがえる。

総じていえば、今回のFabrikaとNatalia教授らとの話し合いを通じて、「芸術の国」ロシアの新たな側面が見えてきたように思う。至るところに劇場が建てられ、ドストエフスキー、トルストイ、ゴーリキーなど数多くの著名な作家を輩出するなど、ロシアが豊かな芸術的土壌に裏打ちされた国であることは滞在中あらゆる場面で感じさせられたが、そのような国にあっても、コンテンポラリーアートは未だ「芸術」としての確固たる地位を与えられるに至っていない。それにはvisualなものよりもverbalなものを好むロシア人の国民性が関わっているのだろうと、Philippova氏は述べている。文化省も劇場の保存には助成金をつぎ込むが、コンテンポラリーアートにそのような支援の手が差し伸べられることはほとんどない。また、これはロシアの芸術史について詳しく学んだわけではないので単なる憶測に過ぎないが、コンテンポラリーアートに対するこのような「無理解」はやはり、自己表現が国家に対する脅威とみなされたソ連時代の名残という側面もあるのかもしれない。

昨今の経済情勢の悪化もあり作品を買う人たちも少なくなったのだという。しかしながら、アーティストたちに活躍の場を与えるFabrikaなどの支援団体が存在し、それと同時に、一般には理解されがたいコンテンポラリーアートの価値観を徐々に人々の生活のなかへ浸透させていこうというBaumansky地区プロジェクトのような試みもある。この双方向からの働きかけがうまく機能することで、今後ロシアでもコンテポラリーアートが次第に市民権を得ていくのではないだろうか。

後ろの壁にかかっているのがBaumansky地区のマップ

■ まとめにかえて

今回の視察およびインタビューから、ロシアの首都モスクワでは、教育的な要素を含む現代芸術に携わるアーティスト、支援団体や大学がそれぞれどのような意識をもとに活動を続けているのか垣間見る機会を得た。芸術一般に対して財政支援が薄い日本では、継続的な芸術活動の運営には多大な困難を伴う。さらに芸術大国の一つとして古典芸術の価値が比較的認められているロシアでも、相対的に立場が弱まる現代芸術の分野では、資金繰りには頭を悩ませる。このように、両国の芸術に対する姿勢は大きく異なるが、一つ一つの事例を紐解いていくことで、活動資金捻出という共通点を見出すことができる。個々の事例から、ロシアと日本とのそれぞれの芸術の距離が近づき、より身近なものとなる。今解決できない問題があったとしても、それを互いに繋がり情報を共有し比較し解決策を模索することで、芸術自体の発展、および波及的に得られる教育効果が期待できる。そんな親近感を抱くことができたことが、この研修で得られた一番の成果なのかもしれない。

なお、これまでの活動を何らかの成果物としてまとめることが、本活動に協力していただいた方々に対する務めであると考え、今後は本報告書をもとに得られた経験を文章化する。本活動はロシアにおける現代芸術の現状の一側面を捉えたものとして、実践報告の形で投稿する。具体的には、大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻アート・メディア論コースが毎年発行する研究室論集Arts and Mediaの第7号に掲載予定である。